稲森 英彦 Hidehiko INAMORI

プラナ松戸治療室代表

【略歴】

東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒。

1998年に鍼灸師資格を取得。心療内科クリニックに勤務し、東洋診療部門を立ち上げる。

2005年に自律神経系・心療内科系鍼灸院のプラナ松戸治療室を開設。

現在(2025年)臨床歴27年。

ストレスによる息苦しさ、めまい、喉のつまり感、動悸、吐き気、不眠、頭痛、首肩腰痛、慢性疲労、不妊、目の不調などに。全身のバランスを整えて自律神経の乱れを癒します。

詳細はコチラ

頭皮の特定の機能局在領域(脳の各機能に対応する部位)やツボに細い鍼を優しく刺激することで、脳機能の活性化、神経伝達の改善、自律神経のバランス調整、精神的な安定を目指す施術です。

詳細はコチラ

息苦しさ、不眠、動悸、うつ症状、痛み、めまいなど、幅広い症状に鍼灸で改善をもたらした症例集です。自律神経の調整から、体調不良まで、心身の調和を取り戻す症例をご紹介します。

詳細はコチラご予約、ご相談、ご質問などはこちらのフォームをご利用下さい。

10代の女性。

彼女の摂食障害は、一年半前のある日の「教師のひとこと」から始まりました。

それまで特に気にしていなかった体型に過敏になり、次第に食べることを拒むようになっていったのです。

体重はみるみる落ちていき、生理も止まりました。やがて体重は危険域に達し、彼女は2ヶ月間の入院を余儀なくされました。

退院後も低体重の状態は続き、体の節々の痛み、頭痛、不眠といった不調が彼女を苦しめていました。

そのような中で始まったのが、鍼灸治療です。

治療を継続するうちに、彼女の様子に少しずつ変化が見え始めました。

まず精神的な落ち着きが出てきたこと。

そして、緊張や不安に満ちていた表情に、次第に柔らかさが戻ってきました。

体重も徐々に増え、ようやく低体重の状態を脱することができました。

鍼灸治療を3ヶ月ほど続けた時点で、心身ともに安定が見られるようになったのです。

摂食障害は「心の病」として理解されることが多いですが、実は脳機能との深い関わりが指摘されています。

具体的には──

• 認知制御(背外側前頭前野)

• 情動制御(扁桃体、海馬)

• 身体的イメージの知覚(紡錘状回)

• 視空間認知(後頭頭頂野、小脳)

これらの領域間の機能的結合性が変化していることが、近年の研究で明らかになっています。

「食べたいのに食べられない」

「食べたくないのに過食してしまう」

こうした矛盾した食行動も、脳のネットワークの乱れから生じると考えられているのです。

こうした脳機能の乱れによる摂食障害に対しては、一般的には精神科による精神療法や薬物療法が用いられます。

しかし、頭皮鍼も脳機能の調整に有効な手段として注目されています。

頭皮鍼は、脳の特定の機能領域に対応する頭部の皮膚を刺激することで、神経活動に変化をもたらす技術です。

西洋医学の研究においても、脳の血流やネットワーク結合性に影響を与える可能性が報告されています。

摂食障害は、精神疾患の中でも致死率が6〜20%と極めて高い疾患です。

そのため、何よりも重要なのは「早期の対応」です。

精神科での専門的治療が第一の選択であることに変わりはありませんが、

補完的な手段として鍼治療、特に頭皮鍼を取り入れることは、非常に有効なサポートとなり得ます。

彼女のように、医療と鍼灸の両方を組み合わせることで、心と体の回復が進むケースは少なくありません。

「どうしたらいいかわからない」

「話してもわかってもらえない」

そんな声を、私たちは何度も聞いてきました。

その声に、東洋医学としてできることがあります。

もしも今、苦しさの中にいるのなら、どうか一人で抱え込まないでください。

鍼灸は、目に見えない心の変化にも、そっと寄り添う力を持っています。

「肩こりがつらい」「最近肩が上がらない」――そんなお悩みをお持ちの方は多いのではないでしょうか。単なる筋肉の疲労や加齢のせいにしていませんか?

実は、肩の痛みやこりの背景には“内臓の疲労”が隠れていることが少なくありません。これは東洋医学でも現代医学でも、しばしば見られる事実です。

よく食べる人は無意識に肩に力が入りやすい傾向があります。

鏡でご自身の肩の高さを見てみてください。左右で違いがある場合、それは内臓の疲労による体の偏りかもしれません。

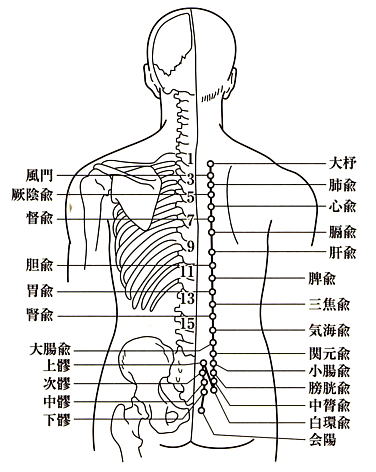

特に以下のような内臓と関係します:

こうした内臓由来の肩こりは、筋肉を揉んだり電気を当てたりしても根本的には改善しにくいのです。

「突然肩が上がらなくなった」「後ろに手が回らない」――これはいわゆる四十肩・五十肩の典型的な症状です。しかし、これもただの老化現象と片づけてはいけません。

実際には、目の疲れ・心臓・脳の血流不全など、内臓や神経系のサインとして現れていることが多いのです。

つまり、肩の症状は体の中心部、特に循環や神経系の状態を映す鏡でもあるのです。

「いくらマッサージしても良くならない」

「整体で矯正しても、また戻ってしまう」

そんな声をよく耳にします。これは、本当の原因が筋肉の外側ではなく、体の内側――つまり内臓や血流にあるからです。

東洋医学では、肩や首のこりを「気血の滞り」と見なし、単なる筋肉の緊張ではなく、気の偏りや内臓機能のアンバランスが原因であると考えます。

そのため、当治療室では肩だけでなく、胃腸や肝臓の状態、目の疲労、心臓や脳の働きにも注目し、全身を整えるアプローチを大切にしています。

つらい肩こりや痛みを「年齢のせい」とあきらめる前に、体がどんなサインを送っているのかに耳を傾けてみてください。

肩は、内臓や神経系の不調をいち早く伝えてくれる“センサー”のような役割を果たしています。

当治療室では、こうした体の声を丁寧に読み取りながら、あなたに必要な施術をご提案しています。一時的な対処ではなく、本当の原因にアプローチする鍼灸治療を体験してみませんか?

40代の女性。3ヶ月前から新しいアルバイトを始めました。ところが職場に、いわゆる“新人いじめ”をする人がいて、シフトが重なるたびに意地の悪い対応をされてしまうそうです。

最初は「我慢していればそのうち慣れる」と思っていたものの、次第に体調が悪くなり、背中のこわばりや痛み、首から肩にかけての重苦しさを感じるようになりました。

体を診てみると、背中の胸椎8番・9番の隔兪・肝兪あたりが硬く緊張していました。このあたりは交感神経や体液の循環と深く関係しているため、悪化すると息苦しさや寒気といった症状も出やすくなります。

鍼灸治療では、背骨の各椎骨のバランスを整えていきます。治療を行った後は、体のこわばりが和らぎ、「本当に楽になった」とおっしゃっていました。

「いじめ」と聞くと子どもの世界を思い浮かべるかもしれませんが、実際には、大人の社会でもいじめによって心身に不調をきたしている方が多く、当治療室にも多くの成人の方が相談に訪れます。

いじめをする人は、心の中に怒りや悲しみを抱えていることが多く、幸せな人は他人を傷つけたりはしません。つまり、いじめとは感情の発散なのです。

また共感性の欠如を特徴とする自己愛型パーソナル障害や反社会的パーソナル障害(サイコパス)が隠れているケースもあります。

いずれにせよ関わらないことが最大の対処法とも言えます。

アルバイトであれば辞めるという選択肢もありますが、家族を支える大黒柱として働いている場合、簡単には逃げられないのが現実です。

だからこそ、心と体のバランスを整える手段として、鍼灸治療のようなセルフケアを取り入れることも、有効な対処法の一つです。