稲森 英彦 Hidehiko INAMORI

プラナ松戸治療室代表

【略歴】

東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒。

1998年に鍼灸師資格を取得。心療内科クリニックに勤務し、東洋診療部門を立ち上げる。

2005年に自律神経系・心療内科系鍼灸院のプラナ松戸治療室を開設。

現在(2025年)臨床歴27年。

ストレスによる息苦しさ、めまい、喉のつまり感、動悸、吐き気、不眠、頭痛、首肩腰痛、慢性疲労、不妊、目の不調などに。全身のバランスを整えて自律神経の乱れを癒します。

詳細はコチラ

頭皮の特定の機能局在領域(脳の各機能に対応する部位)やツボに細い鍼を優しく刺激することで、脳機能の活性化、神経伝達の改善、自律神経のバランス調整、精神的な安定を目指す施術です。

詳細はコチラ

息苦しさ、不眠、動悸、うつ症状、痛み、めまいなど、幅広い症状に鍼灸で改善をもたらした症例集です。自律神経の調整から、体調不良まで、心身の調和を取り戻す症例をご紹介します。

詳細はコチラご予約、ご相談、ご質問などはこちらのフォームをご利用下さい。

前回、前々回で切診の中の脈診、腹診をご紹介してきました。切診の最後は「背診」です。

背診は背中の状態を診る診断法で、自律神経の状態や重要な臓器の状態を診断する要になります。また診断点だけでなく重要な鍼灸治療点でもあり、切診の中でも比重が高い部位です。

自律神経が乱れていると背骨全体が硬くなります。また背中のどこが硬張るかによって、現れてくる症状が異なります。

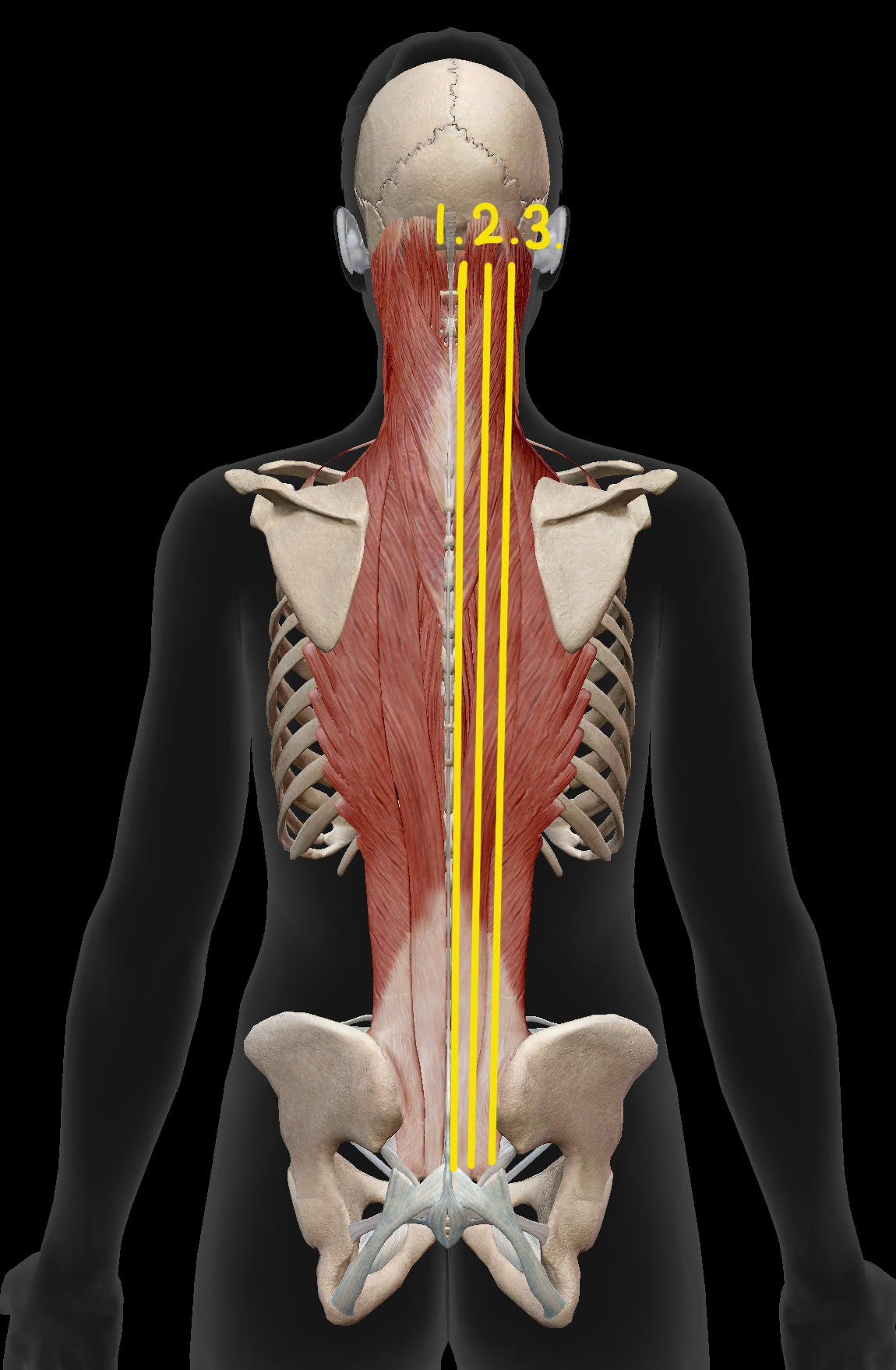

背診では縦ラインと横ラインを診ます。

1. 縦ライン

縦ラインは①背筋内側(背骨側)、②背筋の筋腹、③背筋外側の3ラインを確認します。

①は神経系の状態を診ることができます。自律神経が乱れているときはとても緊張している傾向にあります。

②は脊椎への力学的な負荷状況を診ます。

③は各臓器の状態が反映されています。次に説明する横ライン(脊椎レベル)を確認することにより、どの臓器に問題が生じているかを診ることができます。

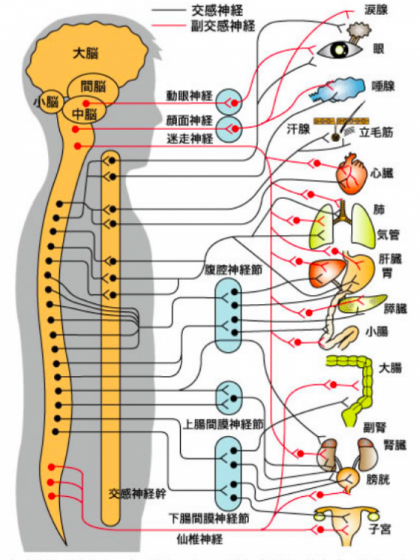

2. 横ライン

脊椎レベルによってどの臓器に問題があるかを診ることができます。

神経は背骨に沿って各臓器に繋がっています。例えば上部胸椎レベルですと肺や心臓などを支配していますし、腰椎レベルですと腸や膀胱、生殖器などを支配しています。

臓器に問題があると、それを支配している脊椎レベルが緊張し硬結が生じ、いわゆるツボが現れてきます。

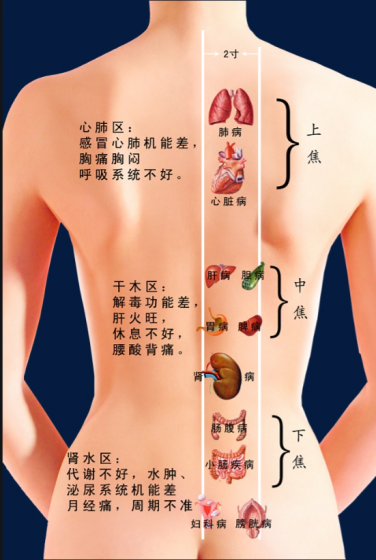

3. 東洋医学のツボ(経穴)反応

このような背中のどのレベルでどの臓器に問題があるかは、東洋医学の経穴(ツボ)概念でまとめられています。

例えば胸椎3番レベルの高さでは呼吸器の反応が出てきます。よくカゼを引いた後に咳が続くことがありますが、病院を受診してもなかなか治らないケースは珍しくありません。

そのようなときに胸椎3番レベルを診てみると硬結反応、つまりツボが現れていることがあります。その反応点に鍼灸をすると、はやければ一度の治療で咳が出なくなることがあります。このように背診は診断点でもあり、治療点でもあるのです。

自律神経が乱れている場合に症状は人それぞれで、息苦しさ、動悸、吐き気、喉のつまり感、腰痛、首肩こり、生理痛など多岐に渡ります。

そのとき背診をすると各症状で硬張っている脊椎レベルが異なります。的確に脊椎レベルを把握し、ツボに鍼灸をすることで各症状を治めていきます。

以上のように背診は自律神経が乱れた状態や各症状の診断をするのにとても大切な方法になります。

これまでみてきたように脈診、腹診、背診などの切診所見で自律神経が乱れた状態や各症状のツボ反応を的確に把握し、鍼灸をすることによって自律神経を整えて症状を改善へと導いていくのです。

前回は脈診について触れました、今回は腹診です。自律神経が乱れた体は一般的に上腹部が緊張しており、下腹部の丹田の力が抜けています。また感情の抑圧が関係している場合は季肋部が緊張してきます。

まず全体に触れて温度と湿度を確認します。自律神経が乱れていると温度が低く、湿った印象を持つことが多いです。表面に熱が籠っている場合もあります。

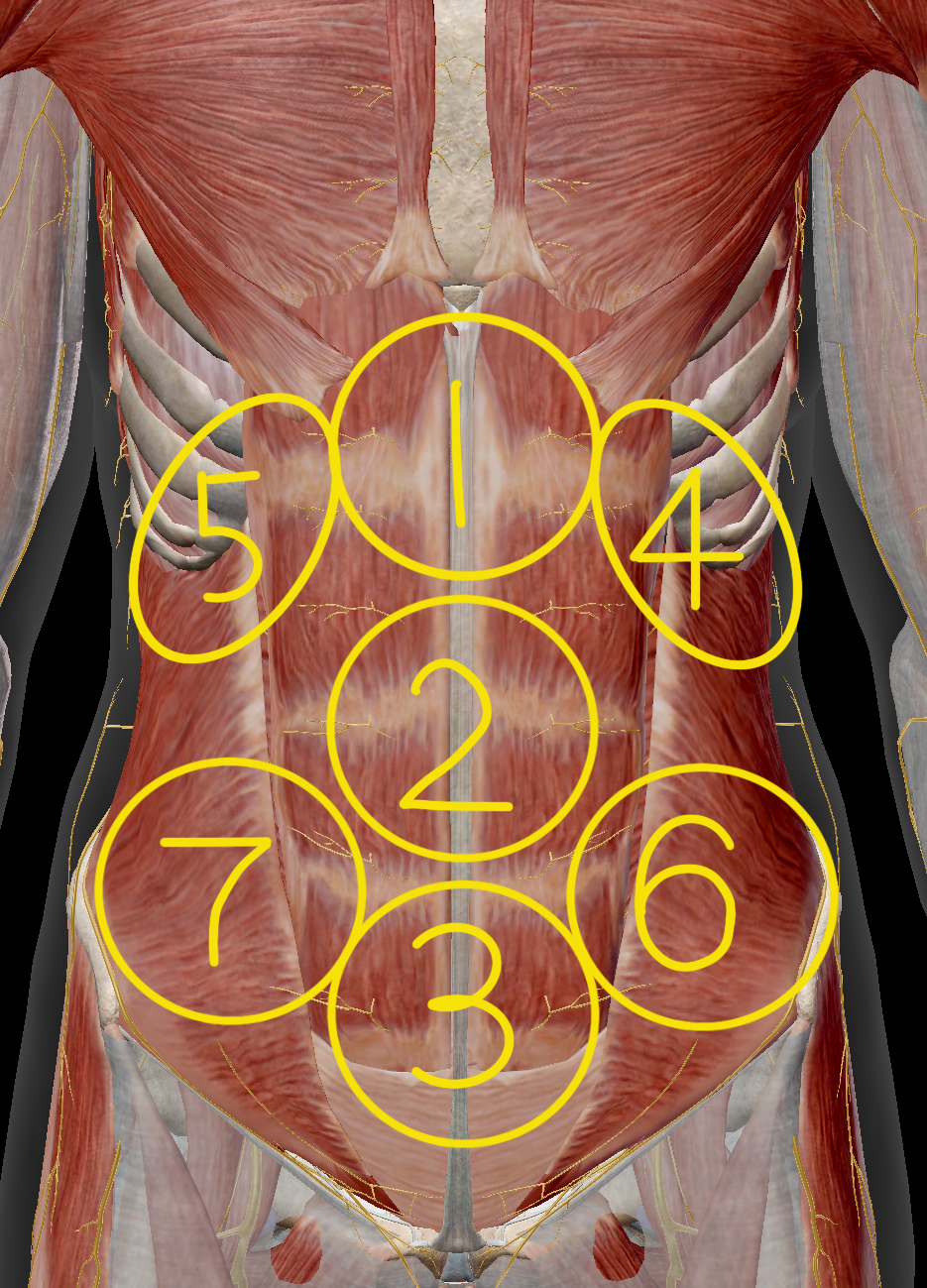

次に①②③④⑤⑥⑦の各部位を触診していきます。

自律神経が乱れている場合は①②に緊張があります。その場合多くのケースで③の丹田に力がありません。

この①②③の上下のラインは大まかにのぼせの状態を診るのに適しており、①②の緊張は横隔膜から上部の緊張を、③の丹田の虚脱は腸骨から下肢の力のない状態を表しています。

いわゆる健康な状態とされる「頭寒足熱」と逆の「冷えのぼせ」状態です。自律神経の交感神経が過緊張しているときにみられます。

①②の緊張があるときは頭痛、首肩こり、めまい、吐き気、動悸などが、③の虚脱のときは腰痛、下肢痛、尿の問題、生理痛・不妊症・不育症などの生殖器の問題がみられることがあります。

鍼灸治療がうまくいくと③の丹田に力が戻るようになり、①②の緊張が取れてきます。つまりのぼせが取れることで首肩の緊張が緩み、下半身に力が戻ってくるのです。これは自律神経の交感神経の過緊張が取れてきたことを意味します。

④⑤は感情や飲食の不摂生と関連しています。言いたいことが表現できないと④が緊張し、強い怒りは⑤を緊張させる傾向にあります。

もちろん胃腸に負担をかけても④⑤は緊張してきます。胃腸障害のときは②④⑤の横ラインが連動して変動することが多いようです。

⑥は腎臓や便秘と、⑦は大腸と関連します。尿や便が出ないときは⑥が緊張し、腸の動きが悪く、お腹にガスが溜まるときは⑦が緊張します。この異状は下肢にも連動していきます。このような状態は自律神経が長期間乱れている場合や体質による場合が多いです。

以上のように腹診は自律神経の乱れを診るのに大変優れ、また治療の経過や臓器の状態を知ることにもとても役立つ診断法です。

前回の脈診と併せて診ることで、人体の状態を立体的に把握することができます。

次回はさらに臓器の状態を色濃く写す背診について述べていきます。

東洋医学の診断法である四診。今回はその中の「切診」をみていきます。切診は現代医学の触診に相当しますが、診ている内容はずいぶんと異なります。

よく患者さんから「鍼灸ではどうやって状態が良くなったか判断しているのですか?」というご質問を受けることがありますが、鍼灸治療の効果は主に切診で判断しているのです。

もちろん主訴の変化は大切ですが、慢性症状の場合は簡単には主訴は変化しません。治療後、切診情報が良い方向に変化していれば、症状は改善していくだろうと判断しているのです。

現代医療では診断や経過を検査機器による血液や尿、画像などのデータによって判断しますが、東洋医学の場合は触診による変化で判断しているのです。

切診には脈診、腹診、背診、舌診、手足の経絡診などの種類がありますが、今回は脈診と腹診、そして背診を取り上げます。

脈診は手首の橈骨動脈を診ます。専門的に診るとかなり細かく複雑な情報を診ますが、まずは脈の太さ、脈の速度、脈の硬度、脈の浮き沈み、不整脈の有無などが大切です。

自律神経が乱れている方の多くは脈が浮いて硬く、細くて速度が速い傾向にあります。交感神経が亢進している方が多いためです。

反対に脈が沈んで軟らかく、速度が遅い場合もあります。元々虚弱の方や非常に体が冷えている方やアレルギー疾患にみられます。

のぼせて熱がこもっている方は脈が太く、脈が速く浮いていることがあります。

不整脈は心臓の刺激伝導系に問題がある場合に出てきますが、精神的ストレスや過労などによって体の疲れが非常に深い場合にも出てきます。

そのとき背中を触診すると石のように硬くなっていることがあり、特に上背部が硬く、心臓にずいぶんと負担が掛かっていることが伺われます。

鍼灸治療後に自律神経が整うことによって、このような脈の異常所見が正常な脈に変化していれば状態が良くなったと判断できるのです。

正常な脈とは季節にあった脈の浮き沈み具合で、適度な太さと弾力があり、速くも遅くもない脈速で、不整脈がない状態です。

次回は腹診について述べていきます。