稲森 英彦 Hidehiko INAMORI

プラナ松戸治療室代表

【略歴】

東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒。

1998年に鍼灸師資格を取得。心療内科クリニックに勤務し、東洋診療部門を立ち上げる。

2005年に自律神経系・心療内科系鍼灸院のプラナ松戸治療室を開設。

現在(2025年)臨床歴27年。

ストレスによる息苦しさ、めまい、喉のつまり感、動悸、吐き気、不眠、頭痛、首肩腰痛、慢性疲労、不妊、目の不調などに。全身のバランスを整えて自律神経の乱れを癒します。

詳細はコチラ

頭皮の特定の機能局在領域(脳の各機能に対応する部位)やツボに細い鍼を優しく刺激することで、脳機能の活性化、神経伝達の改善、自律神経のバランス調整、精神的な安定を目指す施術です。

詳細はコチラ

息苦しさ、不眠、動悸、うつ症状、痛み、めまいなど、幅広い症状に鍼灸で改善をもたらした症例集です。自律神経の調整から、体調不良まで、心身の調和を取り戻す症例をご紹介します。

詳細はコチラご予約、ご相談、ご質問などはこちらのフォームをご利用下さい。

女性の「美しさ」の源は、女性ホルモンの働きにあります。

初潮前の女の子は、男の子と体つきに大きな違いがありません。ところが、初潮を迎えると女性ホルモンの分泌が活発になり、丸みを帯びた女性らしい体になります。

そして閉経を迎えると、女性ホルモンの分泌が減少し、体の弾力性が低下し、高齢期特有の体つきに変化していきます。

つまり、女性ホルモンのバランスこそが美容の鍵なのです。

当治療室の美容鍼灸では、まず女性ホルモンの調整から始めます。

女性ホルモンを整えるために欠かせないのが「骨盤の調整」です。

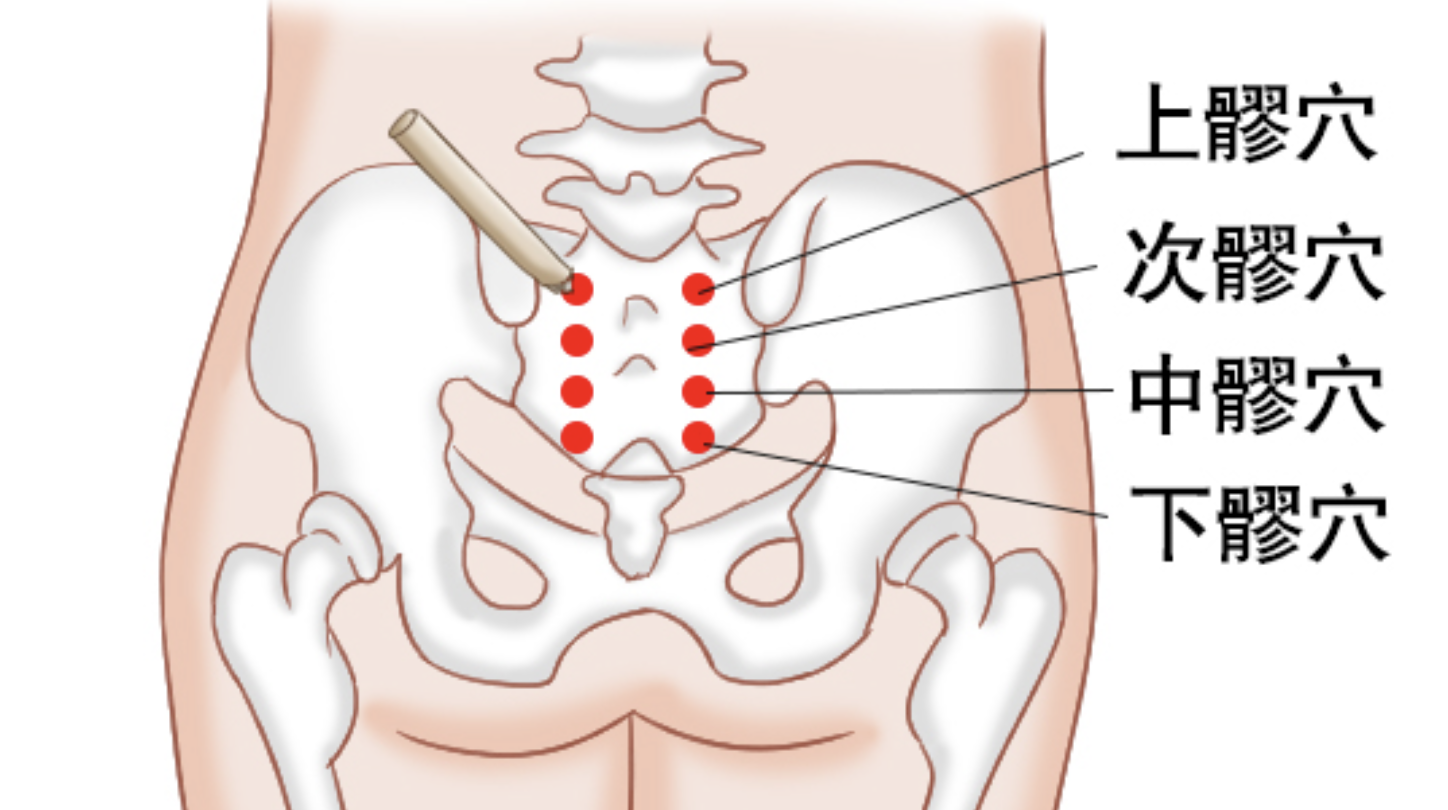

骨盤には、

上髎(じょうりょう)・次髎(じりょう)・中髎(ちゅうりょう)・下髎(げりょう)・胞肓(ほうこう)

といった重要なツボがあります。

これらのツボは、PMS(生理前症候群)・子宮内膜症・子宮筋腫・チョコレート嚢胞などの婦人科疾患の治療にも用いられ、女性ホルモンのバランスを整え、生殖器周辺の血流を改善する働きがあります。

骨盤の調整を行ったあと、顔のむくみ・シワ・たるみなどに対して鍼灸施術を行います。

当治療室の美容鍼灸は、顔だけでなく、顔と深くつながる身体の部位にもアプローチする点が特徴です。

たとえば、眉間のシワが気になる場合。

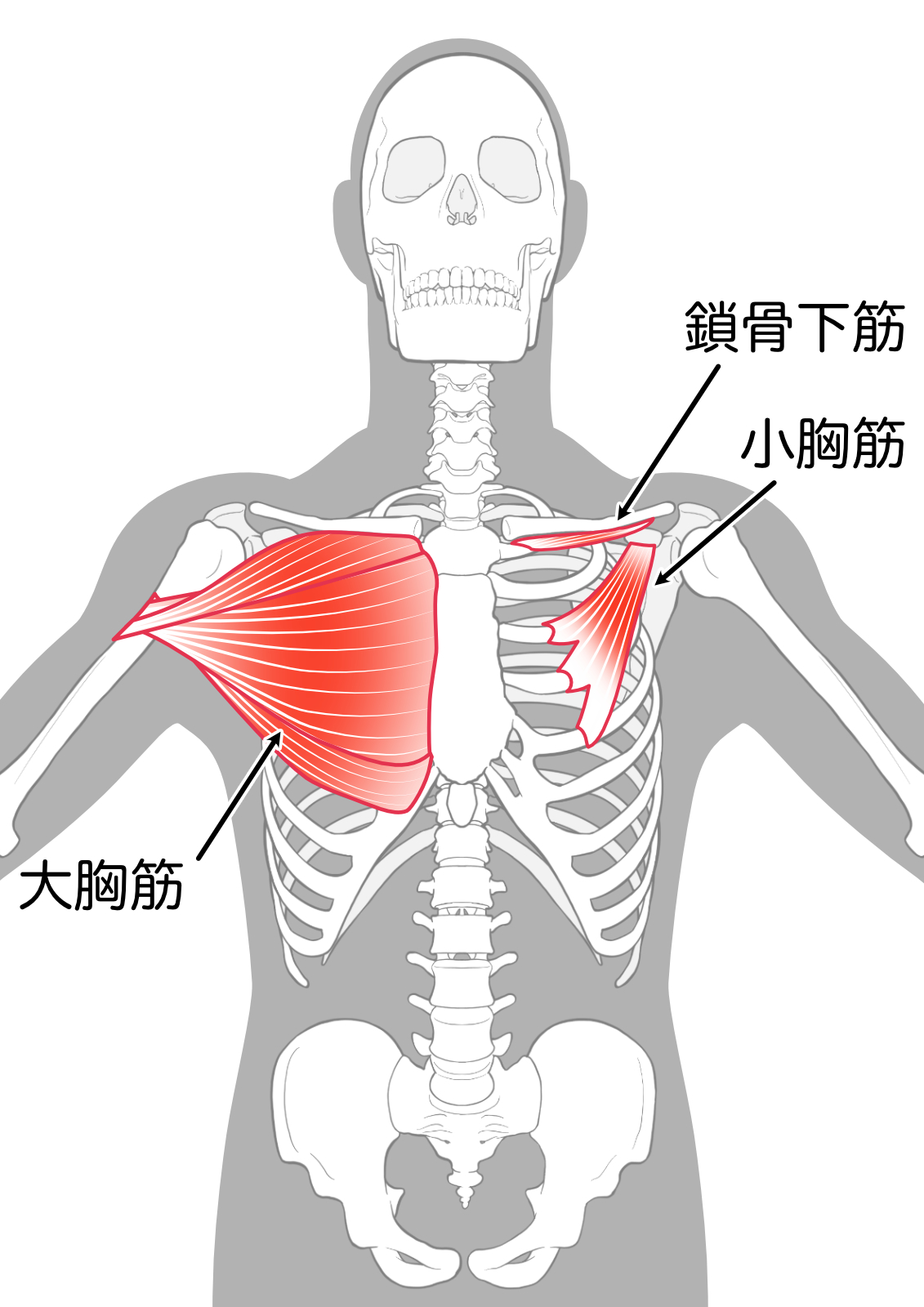

一般的な美容鍼では、眉間の筋肉に直接鍼をしますが、当治療室ではそれに加えて「鎖骨」にも注目します。

鎖骨まわりの筋肉が緊張すると、表情筋にも影響し、眉間のシワが深くなりやすくなるためです。

鎖骨の緊張をゆるめることで、眉間のこわばりが取れ、自然で柔らかな表情を取り戻せます。

また、頬のたるみ・ほうれい線・シワの増加などは、胸の筋肉(鎖骨下筋・大胸筋・小胸筋など)の緊張が関係しています。

そのため当治療室では、顔だけでなく、こうした「原因となる胸部の筋緊張」にも施術を行い、内側から美しさを引き出します。

3. 胸部の調整 ― 感情と表情のつながり

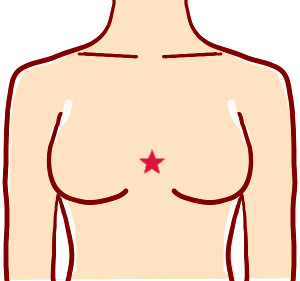

胸部の中でも特に重要なのが、膻中(だんちゅう)というツボです。

膻中は「感情のツボ」とも呼ばれ、ストレスや我慢が続くと圧痛や張りが現れます。

胸部が緊張すると、顔の筋肉も連動して硬くなり、たるみやシワが目立つようになります。

そのため、胸部の緊張をゆるめることが、美しい表情づくりに欠かせません。

当治療室の美容鍼灸は、

これらを全身のつながりを意識して行うことが特徴です。

内側からホルモンバランスを整え、心身ともに美しくなる。

それが、当治療室の美容鍼灸です。

女性ホルモンを整え、内側から美しく。

女性の「美しさ」の源は、女性ホルモンの働きにあります。

当治療室では、骨盤・胸部・顔面の3つのバランスを整えることで、ホルモンの調和と自然な表情美を引き出します。

骨盤の調整で女性ホルモンを整える

胸部の調整で感情の緊張をゆるめる

顔への鍼灸でむくみ・たるみ・シワを改善

全身のつながりを重視した施術で、心と体の両面から「美」を育てていきます。

施術時間:約60分

費用:12,000円(税込)

👉 ご予約はこちらから

秋の養生のポイントは乾きと冷え、神経過敏の対策です。

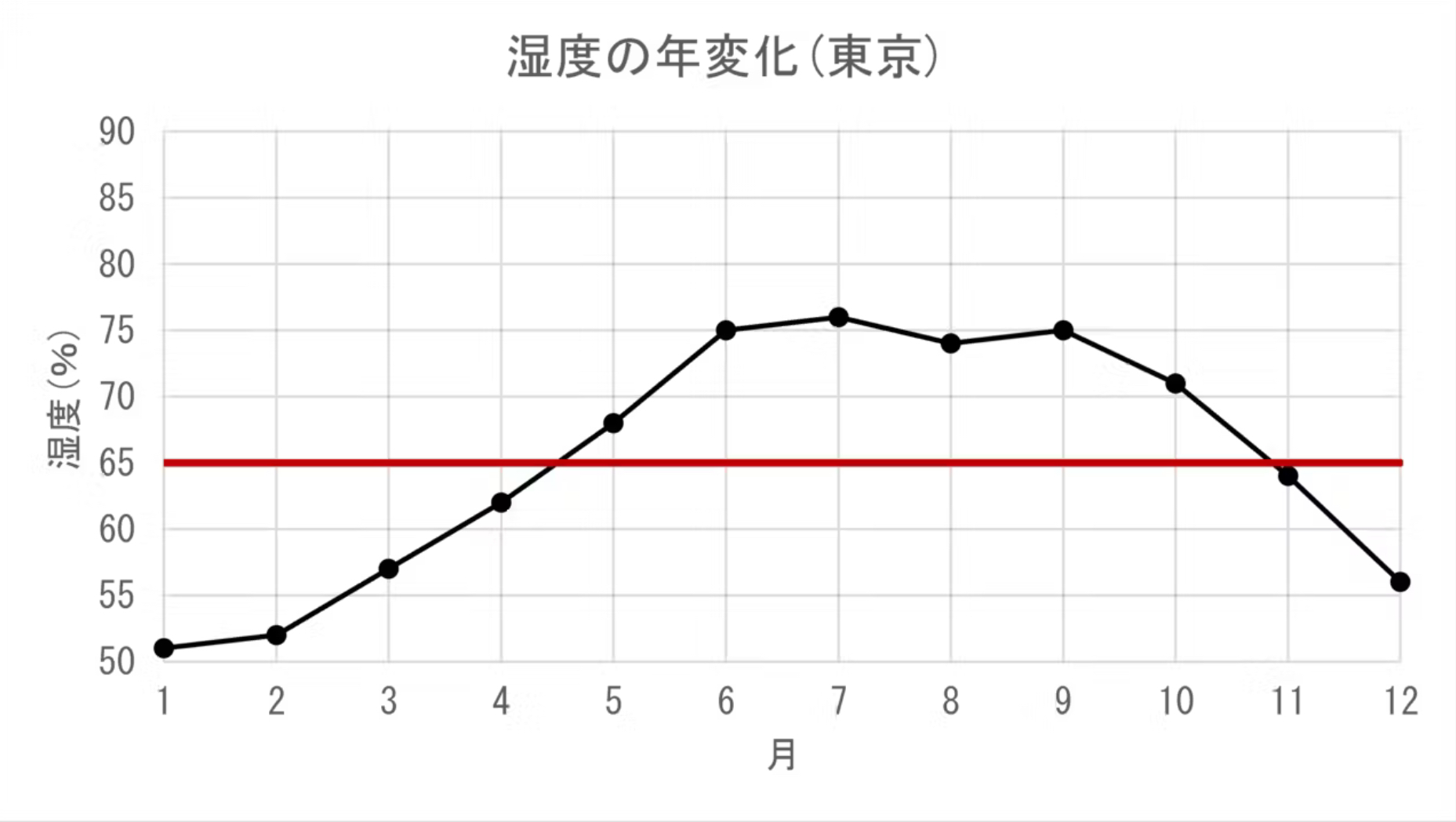

11月に入ると空気が急激に乾燥してきます(図1)。それにともない私たちの体も乾いてきます。なかなか体の乾きを実感することは難しいですが、口の周りがヒリヒリしたり、皮膚がこわばった感じがしたら、体の内側はかなり乾燥しています。乾燥すると冷えを強く感じるようになり、カゼも引きやすくなります。このような状態になる前に乾燥対策をしましょう。

図1. 湿度の年変化(DIAMOND Chain storeより転載)

方法は水を飲むことです。水はがぶ飲みしても尿になって出ていってしまいますから、お猪口でお酒を飲みようにちびりちびりお水を飲みます。1時間毎に数口で大丈夫です。また食事のときにはコップ一杯のお水を飲むようにしましょう。

お食事は汁物の多い食事がいいです。鍋物やスープ、雑炊など温かく水分を多く含んだ食事が体を潤してくれます。

また1日の終わりに湯船に浸かり、温まりながらコップ一杯の水を飲みます。おおむね1日に1.5から2リットルほどの水を飲むといいでしょう。

なおコーヒーやお茶は利尿作用があるため、お水にはカウントしませんのでご注意ください。

秋口は寒暖差の激しい時期ですが、特に気をつけなければならないのが明け方の冷え込みです。

明け方の冷え込みは、身体活動が乏しい就寝時に体を芯まで冷やしてしまいます。そのせいで頻尿、腹痛、吐き気、腰痛、頭痛、風邪、寝違えなどさまざまな症状が出てきます。

このようなときは、朝に足湯や脚湯をするといいです。方法は以前書いた記事を参考にしてください。

秋は気温の低下とともに、春夏にゆるんでいた骨盤が引き締まっていきます。それにともない頭蓋骨や肩甲骨、皮膚なども引き締まり、神経も凛として研ぎ澄まされてきます。

集中力の高まる時期でもあるため、今まで気がつかなかったことにも意識が向くようになります。つらかったことを思い出したり、憂鬱になったりするかもしれません。

そのようなときに大切なのは、静かに心の動きを見つめることです。自然の動きに任せていくと、揺れ動きながらも、一つひとつ乗り越えていくことができるでしょう。

以上が秋の過ごし方です。

Tips for Autumn Health Care: Addressing Dryness, Cold, and Sensitivity

In November, the air becomes rapidly dry, and as a result, our bodies also start to dry out. It can be difficult to notice this dryness within the body, but if you feel a stinging sensation around your mouth or your skin feels stiff, it’s a sign that your body is significantly dehydrated internally. When dryness sets in, you may feel the cold more intensely and become more susceptible to colds. Take proactive measures to combat dryness before reaching this state.

The method involves drinking water. Simply gulping down water will result in it being expelled as urine, so it’s better to sip water slowly, like drinking sake from a small cup. Taking a few sips every hour is sufficient. Additionally, aim to drink a full glass of water during meals.

When it comes to meals, dishes with plenty of broth are ideal. Hot meals like hot pot, soups, or rice porridge, which are warm and contain a lot of liquid, help to hydrate your body.

At the end of the day, soak in a bathtub and warm up while drinking a glass of water. Generally, it is recommended to drink about 1.5 to 2 liters of water per day.

Please note that coffee and tea have diuretic effects, so they do not count as water intake. Be mindful of this.

Autumn is a season of drastic temperature fluctuations, and one of the most critical concerns is the chill in the early morning hours.

The early morning cold can deeply cool your body during sleep, when physical activity is minimal. This can lead to various symptoms such as frequent urination, abdominal pain, nausea, lower back pain, headaches, colds, or even stiff necks.

In such cases, a foot bath or a leg soak in the morning can be highly beneficial. Please refer to a previous article I wrote for instructions on how to do this.

As the temperature drops in autumn, the pelvis, which had loosened during spring and summer, begins to tighten. Along with this, the skull, shoulder blades, and skin also tighten, and the nerves become sharper and more refined.

This is a time when concentration increases, so we may begin to pay attention to things we hadn’t noticed before. It might bring up painful memories or feelings of melancholy.

During such times, it is important to quietly observe the movement of your heart. By following the natural flow, you will be able to overcome each challenge, even as you waver.

This is how to spend your time in autumn.

私たちの人生は、四季の移ろいにたとえることができます。

10代までの「春」は芽吹きの時期。20代の「夏」は情熱とエネルギーにあふれる成長期。30代の「初秋」には収穫への準備が始まり、40代の「秋」には実りを迎えます。

この「秋」にあたる40代は、社会や家庭での役割が増し、努力の成果が目に見える時期です。ですが同時に、体の変化も少しずつ現れてきます。疲れが抜けにくい、体調が不安定になりやすい──そんなサインに気づくことも多くなるのです。

40代半ばは、次の季節を意識し始める大切な時期です。ここで体を整えることが、その後の人生を豊かに過ごすための準備となります。

• 食事の見直し

体にやさしい食事を心がけることは、血管や消化器を守り、日々の活力につながります。旬の食材や発酵食品を取り入れ、無理のない食生活を続けましょう。

• 運動習慣

激しい運動よりも、ウォーキングやストレッチ、ヨガなど、気持ちよく続けられるものが最適です。筋肉を保つことは、代謝や免疫力を支え、心身の安定につながります。

• 鍼灸によるメンテナンス

鍼灸は血流を促し、自律神経を整えることで、不調を未然に防ぎます。冷え・肩こり・不眠など、40代以降に増えてくる「未病」のケアに役立ちます。

50代に入ると、同世代の仲間の訃報に触れることも増えてきます。

その現実は、私たちに「命の限り」を意識させると同時に、いま生きている日々のかけがえのなさを教えてくれます。

だからこそ、40代半ばからの小さな心がけが大切です。体を整えることは、ただ長く生きるためではなく、人生の余韻を味わいながら、大切な人たちと日々を分かち合うためのもの。

人生の四季を穏やかに歩み続けるために、どうぞ無理のないペースで、自分をいたわる時間を持ってみてください。

40代からのケアが、これからの人生をやさしく支えてくれます。