稲森 英彦 Hidehiko INAMORI

プラナ松戸治療室代表

【略歴】

東京都生まれ。慶應義塾大学文学部卒。

1998年に鍼灸師資格を取得。心療内科クリニックに勤務し、東洋診療部門を立ち上げる。

2005年に自律神経系・心療内科系鍼灸院のプラナ松戸治療室を開設。

現在(2025年)臨床歴27年。

ストレスによる息苦しさ、めまい、喉のつまり感、動悸、吐き気、不眠、頭痛、首肩腰痛、慢性疲労、不妊、目の不調などに。全身のバランスを整えて自律神経の乱れを癒します。

詳細はコチラ

頭皮の特定の機能局在領域(脳の各機能に対応する部位)やツボに細い鍼を優しく刺激することで、脳機能の活性化、神経伝達の改善、自律神経のバランス調整、精神的な安定を目指す施術です。

詳細はコチラ

息苦しさ、不眠、動悸、うつ症状、痛み、めまいなど、幅広い症状に鍼灸で改善をもたらした症例集です。自律神経の調整から、体調不良まで、心身の調和を取り戻す症例をご紹介します。

詳細はコチラご予約、ご相談、ご質問などはこちらのフォームをご利用下さい。

現代医学と東洋医学の架け橋として、再評価されている鍼灸。その効果のメカニズムと、動悸・過呼吸・息苦しさといった症状に対する可能性について、最新の研究や臨床報告をもとに解説します。

鍼灸は単に「ツボを刺激する」だけではなく、縮んだ筋肉をゆるめることで身体全体の構造を整える作用があります。たとえば、背部の筋肉の緊張が内臓を支える力を低下させ、結果として臓器機能の不調を引き起こすことがあります。

鍼は、過緊張した筋肉や結合組織に直接アプローチし、筋緊張を緩和。これにより、骨格や内臓の位置が整い、自律神経の安定や内臓機能の正常化につながるのです。

鍼灸刺激は、末梢神経を通じて脊髄・中枢神経系に信号を送り、痛みを抑える神経伝達物質(エンドルフィンやセロトニンなど)の放出を促します。

また、鍼刺激によって自律神経系が調整され、交感神経と副交感神経のバランスが改善されることが、複数の研究で確認されています。

参考:NIH(米国国立衛生研究所)

National Center for Complementary and Integrative Health

鍼灸は視床下部―下垂体―副腎系(HPA軸)に作用し、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を調整する可能性が示唆されています。

慢性ストレスや不眠、月経不順といった症状が改善する背景には、このホルモン調整作用が関与していると考えられます。

参考文献: Eshkevari L. et al. “Acupuncture Blocks Cold Stress-Induced Increases in the Hypothalamus-Pituitary-Adrenal Axis in the Rat.” Journal of Endocrinology, 2013.

ストレス、不安、過労などにより現れる「動悸」「過呼吸」「息苦しさ」は、検査では異常がなくてもつらい症状として日常生活に影響を及ぼします。

鍼灸では、これらの経絡(心経・肺経・腎経)を整えることで、呼吸と循環を正常化し、不安感を鎮めていきます。

これらの症状の多くは、交感神経の過剰興奮によって引き起こされます。鍼灸は、副交感神経を優位に導くことで、自律神経系のバランスを回復させる働きがあります。

胸郭や横隔膜周辺の筋緊張を緩めることで、呼吸のしやすさが回復し、身体的にも安心感を得られるようになります。

以下の研究が、鍼灸の効果を支持しています:

鍼灸は個別性が高く、患者の体質・病態・環境によって手法が異なるため、ランダム化比較試験(RCT)などの西洋医学的評価法では測りきれない面があります。

しかし近年では、fMRIや心拍変動(HRV)、血中ホルモン濃度測定など客観的評価が進み、徐々に科学的なエビデンスが蓄積されています。

皆さんは『黄帝内経(こうていだいけい)』という言葉を耳にしたことがありますか? これは約2000年以上も前に中国で編纂された、現存する最古の医学書とされており、現在の私たちの生活にも密接に関わる「東洋医学」の基礎を築いた、まさにバイブルとも言える一冊なんです。

西洋医学とは異なる視点から、人間の体と健康について深く考察されている『黄帝内経』。今回はその全体像と、特に押さえておきたい重要な概念、そして鍼灸治療との関連性についてご紹介します。

『黄帝内経』は、紀元前200年頃から後漢時代にかけて編纂されたと考えられており、伝説の皇帝である「黄帝」が、名医たちとの対話を通じて医学の真理を問う、という問答形式で書かれています。

この書物は、大きく分けて二つのパートで構成されています。

つまり、『黄帝内経』は単なる医学書ではなく、当時の人々の宇宙観や哲学、そして人間と自然の関係性までが織り込まれた、非常に奥深い書物なのです。

『黄帝内経』の膨大な内容の中から、特に「これだけは知っておきたい!」という重要な概念を3つご紹介します。これらは東洋医学の全ての理論の土台となっています。

これこそが『黄帝内経』の、そして東洋医学の最も根幹をなす思想です。

この陰陽五行説は、病気の診断から治療法の選択、さらには日々の養生法に至るまで、東洋医学のあらゆる側面に深く関わっています。

「気」と聞くと、スピリチュアルなイメージを持つ方もいるかもしれませんが、東洋医学においては生命活動の根源となるエネルギーであり、非常に重要な概念です。

気は私たちの体内を絶えず巡っており、臓器の働き、血液の循環、体温の維持、免疫力など、あらゆる生命活動を司っています。

気が不足したり、滞ったり、あるいは乱れたりすることで、様々な不調や病気が引き起こされると考えます。東洋医学の治療は、この「気」のバランスを整えることに主眼が置かれています。

これは「人間は自然の一部であり、自然の法則や環境の変化に影響を受ける」という考え方です。

季節の移り変わりや、日々の気候の変化が私たちの心身にどう影響するか、そしてそれに合わせてどのように生活すべきか(養生)を教えてくれます。

例えば、夏には体の熱を冷ますものを摂り、冬には体を温めるものを摂る、といった生活の知恵もこの思想に基づいています。

病気もまた、自然との不調和から生じると考えられ、人間全体を一つの小宇宙として捉える「整体観」の根底にあります。

『黄帝内経』は、鍼灸治療の理論的基盤を築いた書物でもあります。特に『霊枢』には、経絡(気が流れるルート)や経穴(ツボ、気の出入り口)に関する詳細な記述があり、これらが鍼灸師の治療の根拠となっています。

東洋医学では、体の中には気の他に、血(けつ)や水(すい)(津液とも呼ばれる体液)が常に巡っていると考えられています。これらが正常に流れることで、私たちの体の生理機能は円滑に働き、健康が保たれます。

しかし、ストレスや不規則な生活、環境の変化などによって、これらの流れが滞ることがあります。特に「気」の流れが滞ると、痛みやだるさ、臓腑の機能低下など様々な不調が現れます。

ここで鍼灸治療の出番です。鍼灸では、体の表面にある特定の経穴(ツボ)に鍼を刺入したり、お灸で熱を加えることで、体内の気の流れを整えます。

滞っていた気の流れをスムーズにし、同時に血や水の循環も改善することで、乱れていた人体の生理機能を正常に戻し、病気を根本から癒すことを目指します。

「病を治す」だけでなく、「病になりにくい体を作る」という予防医学の観点も、鍼灸治療には深く根付いています。

『黄帝内経』は、単に体の症状を治療するだけでなく、病気の根本原因を探り、人間全体を自然との調和の中で捉えるという、非常に壮大で実践的な医学書です。

「病になる前に防ぐ(未病)」という考え方や、心と体のつながりを重視する視点は、現代社会において改めて注目されています。

2000年の時を超えて語り継がれる『黄帝内経』の知恵は、鍼灸治療を通して私たちの健康と豊かな生活にも、きっと役立つヒントを与えてくれるはずです。

もし興味を持たれたら、ぜひ一度『黄帝内経』の世界、そして鍼灸治療について調べてみてはいかがでしょうか?

2014年の年末、82歳の男性が帯状疱疹を発症。

薬物治療によって数ヶ月後にいったん治癒しましたが、4年後の2018年に再発。再び左胸や左肩甲骨、左上腕にピリピリとした神経痛が現れ、以後現在(2025年)に至るまで痛みが持続しています。

ブロック注射など西洋医学的な治療も試みましたが、痛みの改善は見られませんでした。

この方の既往歴には、肺結核や肺腺がん、そして左母指先端の欠損(事故による)があります。

長年、木工職人として内装業に従事されており、アスベストなどの吸入による肺へのダメージが大きかったと考えられます。

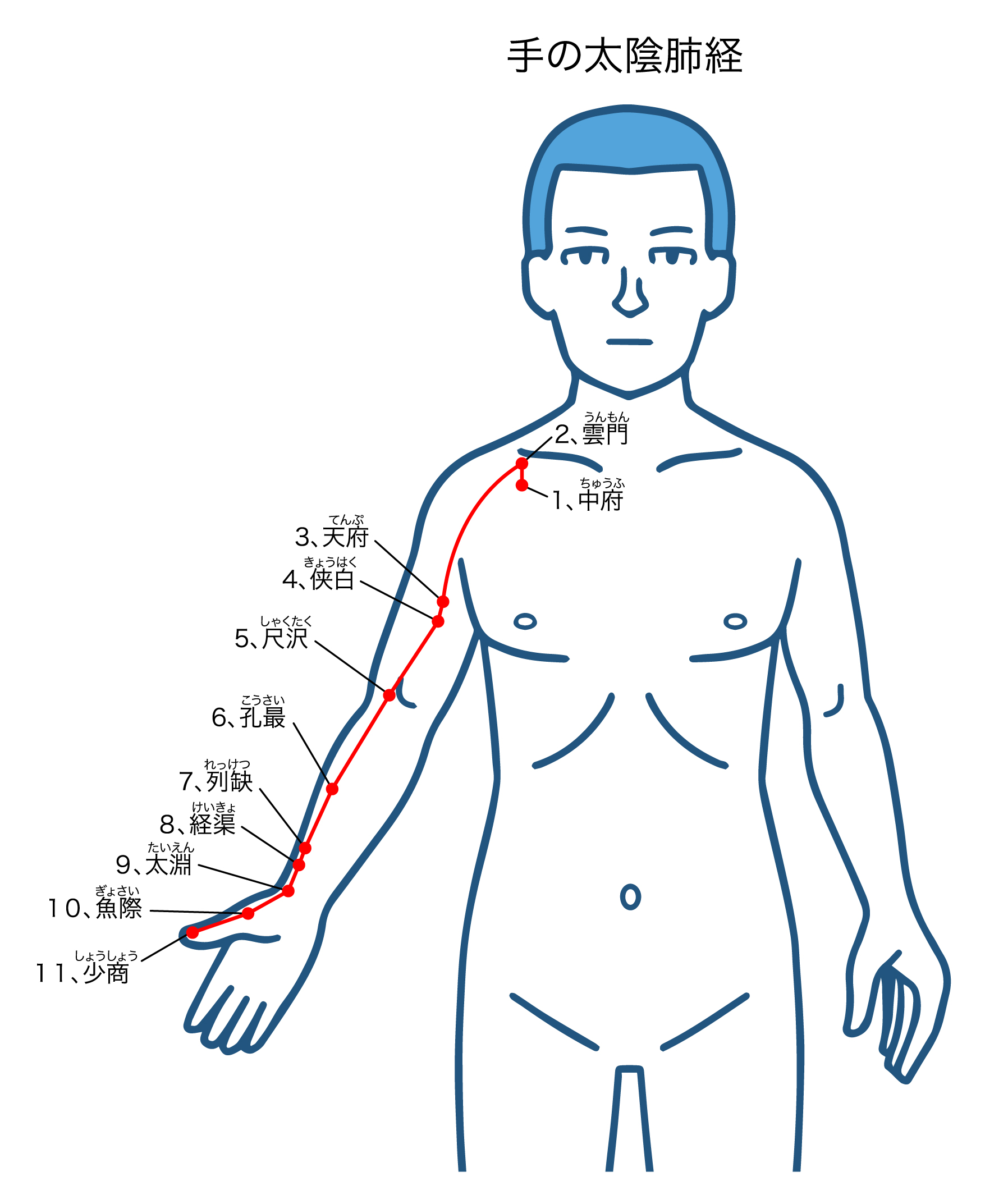

身体を診察すると、左母指先端の欠損が確認され、左手太陰肺経(東洋医学で肺と関連する経絡)に沿って多数の硬結がみられました。

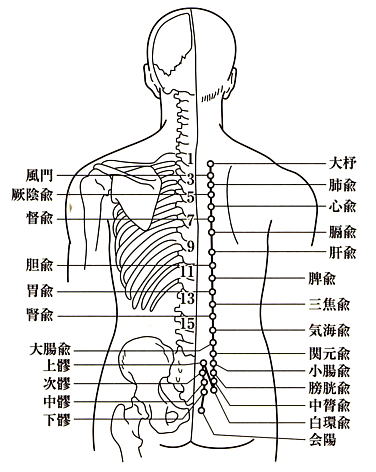

また、背部の肺兪(はいゆ)穴が両側とも深く陥凹し、帯状疱疹の痕や痛みの部位もすべて「肺」と関係のある部位に集中していました。

このことから、肺の弱りが胸部・肩甲骨・上腕の血液やリンパの流れを阻害し、治癒を妨げていると判断しました。

治療では、「肺」と関係の深い胸椎3番を中心に、腰椎や左手太陰肺経の経絡上の調整を鍼灸によって行いました。

すると、1ヶ月ほどで痛みの軽減が見られ、2ヶ月目には痛まない日も増加。長年悩まされてきた神経痛が、ようやく落ち着きを見せはじめました。

帯状疱疹後神経痛は長期にわたって続くことが多く、一般的な治療で改善しないケースも少なくありません。

しかし、この症例のように東洋医学的な視点から身体全体を捉え、経絡の流れを整えることで症状が改善する可能性があります。

「何を試しても治らない」と感じている方にこそ、鍼灸治療という選択肢を知っていただきたいと思います。